新型コロナウイルス感染症への対策が、一人ひとりの判断にゆだねられる時代になりました。だからこそ今後は、とくにご高齢の一人暮らしの方にとっては「自分の身は自分で守る」という意識がより一層重要になります。

ここでは、新型コロナウイルス感染症への対策として「今知っておきたいこと」と「もしものときの行動」をあらためて確認しておきましょう。

2023年5月8日から「5類感染症」に位置付けられた新型コロナウイルス感染症は、もはや季節性インフルエンザなどと同じ扱いになっており、国から特別な対策が求められることはありません。もし感染しても、一般的なクリニックで診てもらえます1)。

しかし、だからといって、もう対策はいらないと考えてしまうのは早計です。新型コロナウイルス感染症は、高齢者にとっては依然として注意が必要な病気です。

例えば、感染した場合の60歳以上の重症化率はインフルエンザの約3倍。インフルエンザでは患者1,000人あたり7.9人が重症化しますが、新型コロナウイルス感染症では24.9人です。同じく致死率はインフルエンザの約4倍です(図)2)。

| 重症化率 (注1) |

(参考)致死率 (注1) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 60歳 未満 |

60歳 以上 |

60歳 未満 |

60歳 以上 |

|

| 新型コロナ オミクロン 株流行期 (2022年 1~2月に 診断注3、4) |

0.03% | 2.49% | 0.01% | 1.99% |

| 新型コロナ デルタ株流行期 (2021年 7~10月 に 診断注3) |

0.56% | 5.00% | 0.08% (注2) |

2.50% (注2) |

| インフルエンザ (2017年 9月~ 2020年 8月注3) |

0.03% | 0.79% | 0.01% | 0.55% |

図

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの重症化率および致死率

-

※季節性インフルエンザはNDBにおける2017年9月から2020年8月までに診断または抗インフル薬を処方された患者のうち、28日以内に死亡または重症化(死亡)した割合である。新型コロナは協力の得られた3自治体のデータを使用し、デルタ株流行期の場合は2021年7月から10月、オミクロン株流行期の場合は2022年1月から2月までに診断された陽性者のうち、死亡または重症化(死亡)した割合であり、感染者が療養解除した時点、入院期間が終了した時点、デルタ株流行期の場合は届出から2ヶ月以上経過した時点又はオミクロン株流行期の場合は令和4年3月31日時点でのステータスに基づき算出している。年齢階級別の重症化率においても概ね同様の傾向が見られるが、比較する際にはデータソースの違いや背景因子が調整されていない点等に留意が必要。

-

注1)

重症者や死亡者の定義については以下を参照。新型コロナと季節性インフルエンザの重症化の定義は厳密には異なっている点に留意。

新型コロナ:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000929082.pdf

季節性インフルエンザ:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000906106.pdf -

注2)オミクロン株流行期については3月31日時点の報告に基づき算出しており、特に致死率について過小である可能性がある。

-

注3)季節性インフルエンザ・新型コロナともに分母に未受診者が含まれないため、重症化(致死)率が過大である可能性がある。

-

注4)オミクロン株の亜系統であるBA.2やBA.5の流行期データではない点に留意が必要である。

高齢の一人暮らしの場合は、基本的な感染対策はもちろんのこと、感染時の「もしもの備え」をきちんとしておくことが大切です。

現在は、新型コロナウイルス感染症になっても「〇日間外出しないように」というルールはなくなりました。でも、感染して発熱や倦怠感を感じる中で、自分で食料品の買い出しに出かけたり、安心して過ごせる療養環境を整えたりすることは難しいかもしれません。

いざというとき、数日間外出できなくても自宅療養に入れるように、「備えておきたいことリスト」をまとめましたので参考にしてください。

備えておきたいこと3) 4)

食料品(数日分)

- 水分補給:スポーツドリンク、経口補水液、ゼリー飲料など

- 体調が悪くても食べやすいもの:パックごはん、レトルトのおかゆ、冷凍うどんなど

- 調理不要ですぐ食べられるもの:レトルト食品、冷凍食品、缶詰、即席スープなど

医薬品など

- 体温計

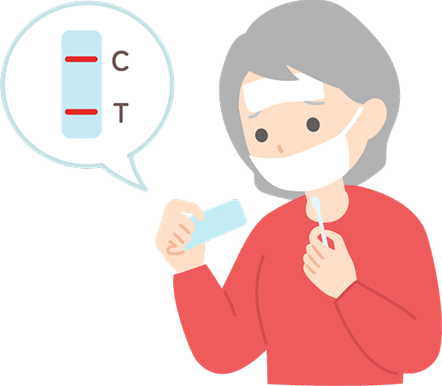

- 検査キット

「体外診断用医薬品」または「第一類医薬品」と表示されたものを選びましょう。 - 市販の解熱鎮痛剤

生活雑貨

手指消毒剤、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マスクなど

もしものときの連絡先

かかりつけ医、救急要請電話相談(#7119)、保健所、家族または知人などの電話番号をメモし、家の中の目につく場所に貼っておきましょう。

もしものときに気付かれやすい暮らし

常日頃から近所の人に挨拶し、交流するよう心がけると、お互いに不測の事態があったときに気付きやすくなります。

もっと安心感がほしければ、安否確認サービスの導入検討も一案です。

からだの不調を感じたら、どう行動すればよいか、どこに相談すればよいかについても、発症から回復までの段階を追ってまとめました。

体調に異変を感じたら4)

「だるさ」「喉の痛み」「咳」「発熱」などの症状が出たら

- 検査キットがある場合は、セルフチェック

- 検査キットがない場合は、かかりつけ医などに電話予約をして受診

「陽性」だったら

- 症状が軽ければ、自宅で安静にして療養できます。ただし重症化リスクにもよるため医療機関に相談しましょう。重症化リスクのある方は、特に抗ウイルス薬を使用する必要があるかどうか、かかりつけ医によく相談しましょう

- 自宅療養中に息苦しさなどの症状悪化を感じたら、早めに助けを求めましょう。かかりつけ医への電話、救急要請電話相談(#7119)、救急車の順に緊急度アップ

- 自宅療養が難しければ、入院できるか医療機関に相談。一人暮らしで不安と伝えましょう

安心して療養するために

- 療養中は家族または知人などに毎日の体調を電話などで伝えられると、悪化時に気付いてもらいやすく安心です

- 新型コロナウイルス感染症では、息苦しさを感じていないのに肺炎が悪化し、重症化する「幸せな低酸素症」という現象が起きる場合も5)。症状が改善に向かわなければ早めに医療機関に相談しましょう

症状が回復したら

- 発症から5日間、かつ症状が消えて1日以上経過したら日常生活に復帰も可能です6)

療養終了後も症状が続く場合には

- 罹患後症状(後遺症)の可能性について、かかりつけ医や地域の医療機関などに相談しましょう

もしものときの備えと心構えがあれば、一人暮らしでも安心!でも、感染しないことが最善なのは、言うまでもありません。毎日を元気に過ごすためにも、感染防止のための5つの基本7)を新しい生活習慣として取り入れましょう。

新型コロナウイルス感染症対策の5つの基本

体調不安や発熱・下痢・嘔吐・発疹などの症状が出てきた場合は、自宅で療養あるいは医療機関を受診。

その場に応じたマスクの着用や咳エチケットを。

-

※普段使用するのは不織布マスクがおすすめ

-

※咳エチケット:咳・くしゃみが出るときはマスク、ティッシュ、ハンカチ、衣類の袖などで鼻や口を押える

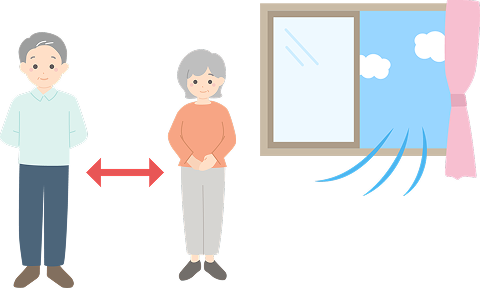

換気、三密(密集・密接・密閉)を回避。

手洗いを日常の生活習慣に。

-

※帰宅時、食事前、トイレの後は、20~30秒かけて流水と石鹸でていねいに洗いましょう。アルコールなどの手指消毒液でもOK

良い生活習慣を実践し、健やかな暮らしを。

-

※適度な運動、栄養バランスの良い食事、十分な睡眠を心がけましょう

-

※アルコール、たばこは控えましょう

一人暮らしのあなたにとっては、今回ご紹介したもしもの備えと感染予防策に加えて、年1回の新型コロナワクチン接種も感染防止のために欠かせない一手です。

一人で療養することになったら、心細い気持ちもつきまとうものです。安心して今の暮らしを続けるために、転ばぬ先の杖として、新型コロナワクチン接種を受けることを検討しましょう。

国際医療福祉大学医学部感染症学講座 代表教授

国際医療福祉大学成田病院感染制御部 部長

松本 哲哉 先生

-

1)

-

2)

-

3)

-

4)

-

5)

-

6)

-

7)

2025年8月20日閲覧

同じタグの記事