目次

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、日常生活が元に戻っても、この感染症のリスクがなくなったわけではありません。特に高齢者では重症化のリスクが高いため、新型コロナワクチンは定期接種を行うことになりました。今後はインフルエンザワクチンと同様に1)、毎年度秋冬に1回ワクチンを接種することが推奨されます2)。

ここでは、感染と重症化を防ぐ近道となる新型コロナワクチン接種について、さまざまな疑問にお答えします。

高齢者に新型コロナワクチン接種が大切な理由

A

感染や重症化を防ぎ、自分と周囲の大切な毎日を守る手段だからです。

ワクチンは、感染症の感染あるいは重症化を防ぐために接種するものです12)。あらかじめ免疫(抵抗力)をつけておくことで、発症を防いだり、症状を軽くしたりする効果を期待できます12)。また、多くの人がワクチンを接種すれば集団としての防御力が高まるため、自分だけでなく家族や地域の人の大切な毎日を守ることにもつながります12)。

ワクチンには副反応のリスクもありますが、それよりも感染予防・重症化への効果というメリットが大きいことが確認されたので、接種が推奨されています6)。

A

再感染を防ぐためにも必要です。

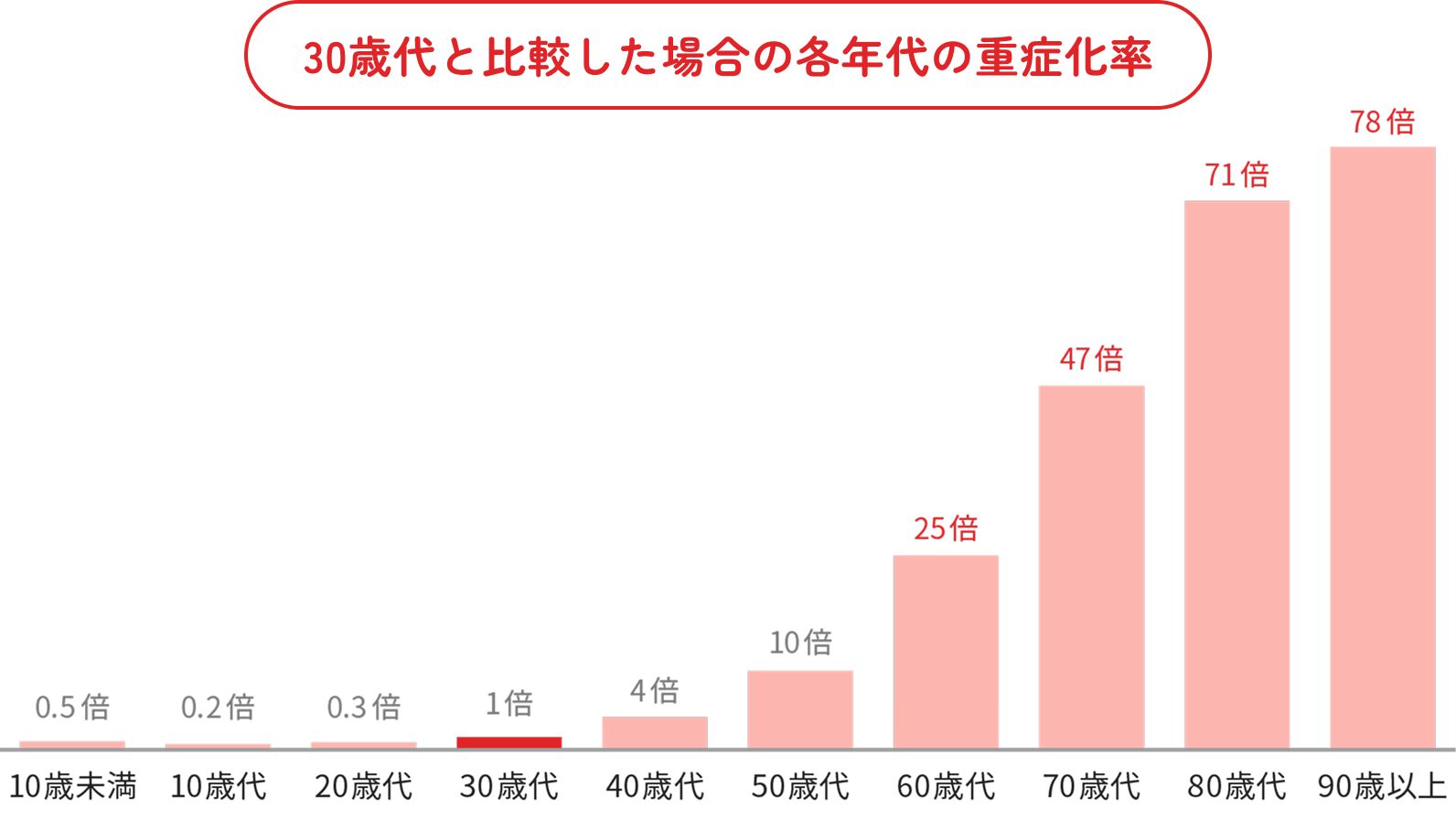

新型コロナウイルスは、一度感染しても再び感染する可能性があります2)。海外の報告では、過去に感染した人がワクチンを接種していない場合、接種した人と比べて感染しやすさは2倍以上とされています3)。特に高齢者は感染した際の重症化リスクが高くなることが知られているため(図)4)、ワクチンを接種することは大切です。

図

年齢階層別にみた新型コロナウイルス感染症重症化のリスク

-

※「重症化率」は、新型コロナウイルス感染症と診断された症例(無症状を含む)のうち、集中治療室での治療や人工呼吸器等による治療を行った症例または死亡した症例の割合。

A

全ての65歳以上の方と、一定の基礎疾患を持つ60~64歳の方が対象です。

新型コロナウイルス感染症により重症化しやすい、以下の方が定期接種の対象者です2)。

新型コロナワクチン定期接種の対象者

-

65歳以上の方

-

60~64歳で対象となる方※

-

※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。

定期接種は毎年秋冬に1回行うことができます

また接種費用は自治体(市区町村)によって異なります

詳しくは住民票のある自治体にお問い合わせください

厚生労働省 新型コロナワクチンについて をもとに作成

A

はい、あります。

周囲にワクチンを接種していない人が多いと、感染のリスクは高まります。調査によると、ワクチンを接種している高齢者は、接種していない高齢者に比べて死亡に至る割合が低下することが示されています(表)5)。ご自身の感染や重症化を防ぐためにも、定期接種を考えてみてください。

表

高齢者におけるワクチン接種前後の致死率比較

| コロナ陽性 患者 |

未接種者 致死率 |

1回接種者 致死率 |

2回接種者 致死率 |

|---|---|---|---|

| 全年齢 | 0.55% | 2.15% | 0.43% |

| 263/48,131 | 26/1,207 | 1/233 | |

| 65歳以上 | 4.31% | 3.03% | 0.89% |

| 232/5,387 | 26/857 | 1/112 | |

| 65歳未満 | 0.07% | 0% | 0% |

| 31/42,744 | 0/350 | 0/121 |

A

科学的根拠のある公的機関からの情報をご確認ください。

ワクチンの安全性については、多角的な調査に基づき、国の審議会で継続的に検討されています。その結果は厚生労働省のウェブサイトなど、公的機関から公表されています。正確で科学的根拠に基づく情報は、こうした公的機関や専門団体から得ることをおすすめします2)。一方で、噂やSNSの情報などには不確かなものも含まれているため、注意が必要です。

A

はい、接種は強制ではありません。

新型コロナワクチンは定期接種となりましたが、その対象であっても、望まない方に接種が強制されることはありません2)。予防効果などのメリットの方が、副反応などのデメリットよりも大きいことが確認されているために接種の機会が提供されており6)、また高齢者は重症化しやすく4)、感染すると入院や思わぬ医療費負担につながる可能性があるために定期接種の対象となっています。しかし、接種するかどうかは本人の意思で決めることであり、同意なく接種されることもありません。

A

基本的には、毎年接種するのが望ましいです。

新型コロナワクチンは、そのときに流行しているウイルス株に対応できるよう、毎年接種するワクチン株を見直すことになっています2)。その年のワクチンを接種することで発症や重症化の予防効果が高まることが期待できると考えられています2)。また、ワクチンを1回接種したときの感染予防効果は2~3カ月、重症化予防効果は1年以上続くといわれており、それを考慮して追加接種は年1回に設定されました7)。そのため毎年接種が望ましいですが、接種可能かはあなたの体調などによっても変わるので、毎年秋の接種時期になったら医療機関に相談するとよいでしょう。

新型コロナワクチン接種の費用

A

原則有料です。

全額公費による接種は2024年3月末で終了しました。2024年4月1日以降、65歳以上の方および60~64歳で特定の条件を満たす方は定期接種の対象となります。定期接種の費用は原則有料2)ですが、市区町村により費用が助成される場合もあります。そのため自己負担額は市区町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。なお、定期接種以外で接種する場合は、任意接種となります2)。

A

市区町村によって異なります。

65歳以上の方および60~64歳で特定の条件を満たす方は定期接種の対象となります。定期接種の費用は原則有料2)ですが、市区町村により費用の助成を行ったり、対象者に予診票を郵送したりする場合もあります。助成額は市区町村によって異なり、また追加の接種支援などを検討している自治体もありますので、最新の情報についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

新型コロナワクチンの効果と安全性

A

大きく3種類あり、働く仕組みがそれぞれ異なります。

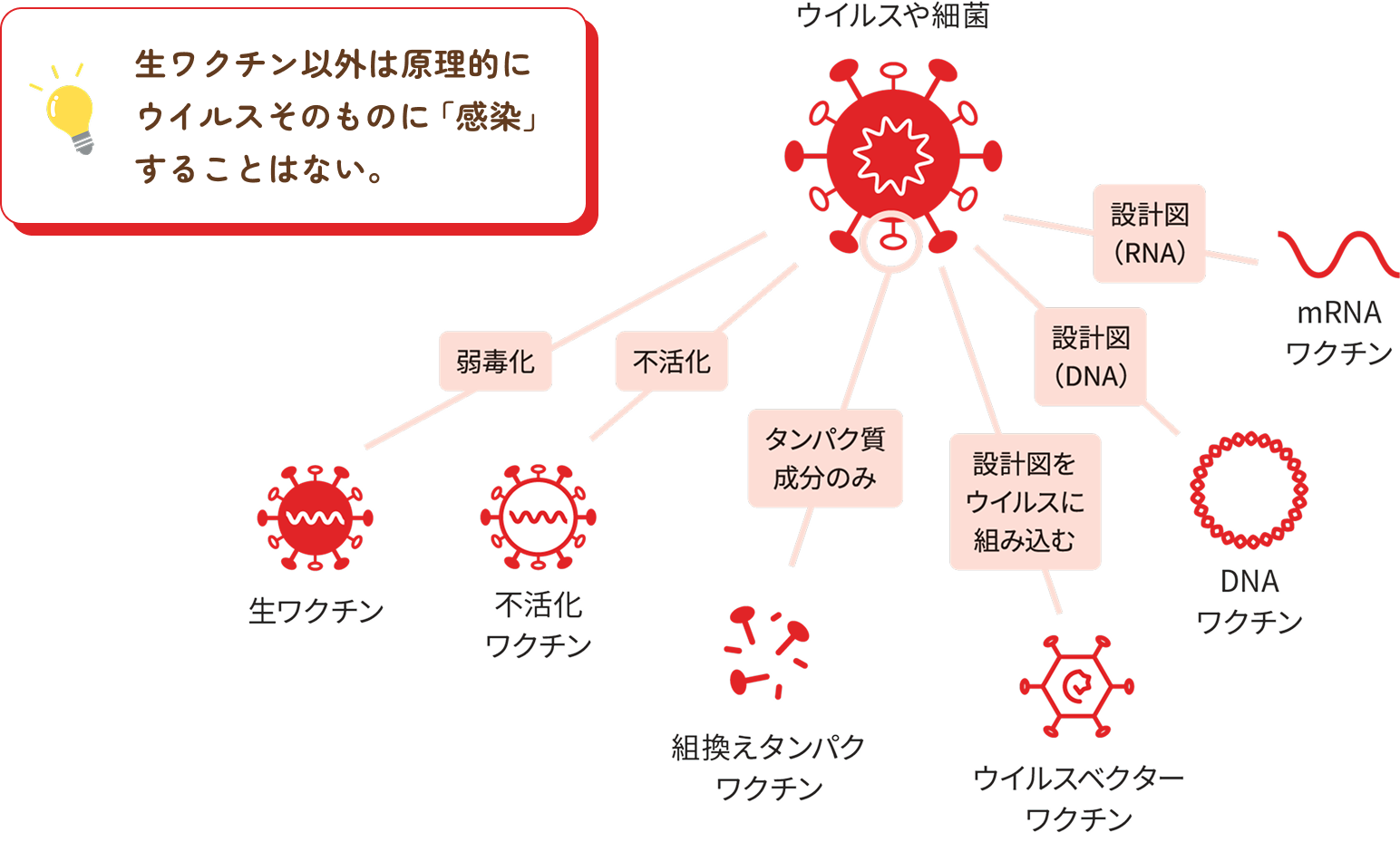

私たちのからだに備わっている「免疫の仕組み」を利用して感染症を予防してくれるワクチンには、ウイルスや細菌などの病原体そのもの、または病原体の一部などをもとに作られているものがあります(図)2)。

現在のところ使用可能な新型コロナワクチンは、このうちmRNAワクチン、自己複製型mRNAワクチン(レプリコンワクチン)、組換えタンパクワクチンの3種類です(表)2)。mRNAワクチンは、ウイルスのタンパク質を作るもとになる遺伝情報の一部を注射することで、抗体が体内で作られる仕組みです2)。レプリコンワクチンはmRNAワクチンの一つで、接種されたmRNAが細胞内で一時的に複製されるように設計されています2)。組換えタンパクワクチンはウイルスのタンパク質から作られたもので、免疫の活性化を促進するためのアジュバントという成分が添加されています2)。取り扱うワクチンは医療機関によって異なる可能性があるため、詳しくは医療機関にお問い合わせください。

A

発症や重症化の予防が期待できます。

国内外の研究により、新型コロナウイルス感染症になった場合に入院や重症化を予防する効果があることが確認されています2)。2023年秋冬に使用されたオミクロン系統対応ワクチンでは、新型コロナウイルス感染症による入院を約40~70%予防したとの報告も国内外から示されています8)。

さらに、新型コロナウイルスは少しずつ変異を繰り返していますが、最新のものにも対応するために、ワクチン開発の取り組みが続けられています2)。

A

個人差はありますが、入院予防効果は1年以上続くと言われています。

新型コロナワクチンは、1回接種すると感染の予防効果は2~3カ月続くとされています。さらに、重症化の予防効果は1年以上持続するといわれています7)。ただし、持続期間には個人差があります。

A

主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛みなどがみられることがあります。

ワクチンによる副反応は、ワクチンの種類や製剤によって、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛みなどがみられることがあります2)。まれに急性のアレルギー反応(アナフィラキシー)が起こる場合もありますが、現時点で重⼤な懸念は認められないとされています2)。万が一、アナフィラキシーが起きた場合は医療機関ですぐに適切な治療が行われます。また、ごくまれに、⼼筋炎や⼼膜炎が疑われる事例が報告されています2)。

A

高齢者は副反応が出にくい傾向が報告されていますが、個人差があります。

注射した部位の局所的な副反応も、発熱や倦怠感、頭痛などの全身性の副反応も、若年者より高齢者の方が、少し頻度が低いという報告があります6)。ただし、副反応の出やすさには個人差もあります。

A

初回よりも2回目の接種で副反応がより出やすくなるといわれています。

1回目の接種でからだが免疫を獲得することで、2回目の接種で免疫反応が起こりやすくなり、発熱や倦怠感、関節痛などの症状が出やすくなります6)。

A

大丈夫です。

過去にどの新型コロナワクチンを接種していても、追加接種では別種類の新型コロナワクチンを接種することができます(交互接種)6)。日本で新型コロナワクチンを接種した人を調べた調査では、同種接種でも交互接種でも、免疫の反応と安全性が確認されています6)。

A

ごくまれにありますが、軽症の場合が多いです。

ごくまれに、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎が疑われる事例が報告されており、特に10~20歳代の男性で多くみられています。頻度はごくまれで、軽症の場合が多いとされていますが、接種後4日程度の間に、胸の痛みや息切れといった典型的な症状が現れた場合は、すみやかに医療機関を受診してください2)。

A

可能性は一般的に低いとされています。

現在も継続的な実態把握調査が行われていますが、ワクチン接種による後遺症の可能性は低いとされています2)。しかし、もしも接種後に気になる症状が現れた場合は、すみやかに医療機関を受診してください。

接種スケジュールとタイミング

A

年1回の接種が基本です。

定期接種は、毎年秋から冬にかけて1回実施されます2)。通常は10月1日から翌年3月31日までの期間に接種可能ですが、自治体によっては期間が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。なお、定期接種の時期以外に接種する場合は、任意接種として受けることができます。詳しくは、かかりつけの医療機関に直接お問い合わせください。

新型コロナワクチン定期接種の対象者

-

65歳以上の方

-

60~64歳で対象となる方※

-

※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方。

定期接種は毎年秋冬に1回行うことができます

また接種費用は自治体(市区町村)によって異なります

詳しくは住民票のある自治体にお問い合わせください

厚生労働省 新型コロナワクチンについて をもとに作成

A

3カ月または6カ月以上です。

前回の接種完了から3カ月または6カ月以上経過すれば、追加接種が可能です6)。次に接種するワクチンにより、空けるべき間隔は異なります。不安に思われる方は医療機関に相談するとよいでしょう。

A

お住まいの市区町村へお問い合わせください。

定期接種の期間は自治体によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください8)。自治体のウェブサイトや広報誌でチェックするか、予防接種担当窓口に問い合わせるとよいでしょう。

A

はい、同時に接種できます。

新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンに限らず、医師が認めた場合には他のワクチンとの同時接種が可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません2)。

A

体調が回復していれば問題ありません。

ワクチン接種は、体調が良いときに受けるのが基本です。新型コロナウイルスに感染し、37.5℃以上の発熱などの症状がある場合は、接種を控えましょう。ただし、体調が回復した後であれば、感染からの期間にかかわらず接種することができます2)。接種してよいか判断に迷うときは、かかりつけの医療機関に相談すると安心です。

接種できる人・できない人

A

多くの場合は接種可能です。

慢性的な病気を持つ方も、多くの場合は接種が可能です。むしろ持病のある方は新型コロナウイルスに感染すると重症化しやすいため、接種を受けることが望ましいと考えられます2)。ただし、病状が悪化しているときは接種を控えてください。持病の種類によって注意点が異なる場合もあるため、心配なときは主治医に相談しましょう。

A

主治医と相談することをおすすめします。

服薬中だからといって、ワクチン接種ができないわけではありません。ただし、ステロイドや抗がん剤、免疫を下げる薬などを使用している方は、主治医と相談の上で、接種の可否を判断することが望ましいです2)。また、血液をサラサラにする薬の中には、出血が止まりにくくなるものもあります。ご自身の服用されているお薬が該当するかどうか分からない場合は、接種前の予診票で確認されますので、おくすり手帳などを持参するとよいでしょう2)。

A

接種は可能ですが、接種後30分間待機する必要があります。

食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、蕁麻疹、アレルギー体質などがあっても、接種を受けられないことはありません。ただし、これまでにアナフィラキシーなど、重いアレルギー反応を起こしたことがある方は、接種後、通常より長く(30分間)待機しますので、時間に余裕を持って接種日の予定を組みましょう2)。重いアレルギーで医療機関にかかっている方は、接種前に主治医に相談することをおすすめします。

A

施設の担当者にご確認ください。

高齢者施設などでは、施設内で集団接種や巡回接種が行われることがあります。実施方法は施設ごとに異なるため、詳細は施設の担当者にご確認ください9)。なお、集団接種や巡回接種を行っていない施設では、各自で定期接種を受けることになります。接種の方法について不明な点があれば、施設の担当者に相談してみましょう。

A

明らかに発熱している場合や重い急性疾患の方は接種できません。基礎疾患のある方は主治医にご相談ください。

以下のような場合、ワクチンを接種することができません。ご自身が当てはまると思われる方は、ワクチンを接種してもよいか、身近な医療機関にご相談ください2)。

- 37.5℃以上の発熱がある人

- 重篤な急性疾患にかかっている人

- 過去に新型コロナワクチンに含まれる成分で重度の過敏症を起こした人

なお、心臓、腎臓、肝臓などの基礎疾患のある方などは、主治医に事前に相談の上、接種当日は予診での医師の判断にしたがってください2)。また、ワクチンの種類と既往症によっては、接種を控えたほうがよい可能性があります。ご心配な方は、主治医にご相談ください。

接種前後の注意点

A

接種を控えてください。

ワクチン接種は体調の良いときに受けるのが基本です。接種当日に37.5℃以上の発熱がある場合や、基礎疾患の症状が悪化している場合などは、接種を控えてください2)。判断に迷うときは、受診予定の医療機関に連絡し、指示にしたがいましょう。

A

主治医の指示に従ってください。

基本的に、薬を飲んでいるから接種できないということはありません。しかし念のため、接種当日の薬の服用やタイミングについては、事前に主治医にご相談されることをおすすめします2)。

A

体調を整え、清潔を保ちましょう。

予防接種を受ける前の一般的な注意として、からだを清潔にし、食事や睡眠をしっかりとって体調を整えておきましょう。予診票をすでに入手している場合は、事前の記入も忘れずに。当日は、本人確認用の身分証明書など持参物を確認し、発熱など体調に変化があれば、事前に接種を受ける医療機関へ連絡しましょう。

接種後の過ごし方と体調の変化

A

15分以上は安静にしてください。

ワクチン接種後、15分以上は接種した施設内で座って様子を見てください。過去に重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、採血で気分が悪くなったり、失神などを起こしたりしたことがある方は、30分ほど安静にするとよいでしょう10)。

A

体調が良好なら問題ありません。

接種後の安静時間が過ぎて、体調に不安がなければ運転しても問題はありません。接種部位に痛みが強く出たり、発熱、倦怠感、頭痛や関節痛などの体調不良を感じたりしたときは、運転は控えてください2)。

A

避けたほうがよいでしょう。

ワクチン接種後は、発熱、頭痛、倦怠感などの副反応が起こることがあります。過度の飲酒で症状が強くなる可能性があるため、避けたほうがよいでしょう2)。

A

入浴は問題ありませんが、激しい運動は控えましょう。

接種当日の入浴は問題ありません2)。接種部位を強くこすらないようにして、清潔に保つよう心がけてください。ただし、体調がすぐれない場合は、入浴を控えることも検討してください。また、激しい運動は控えましょう2)。

A

接種の翌日がピークです。

副反応が出るのは、接種した翌日がピークです。注射した部分の痛みや発熱、倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛みなどさまざまな症状が現れることがありますが、たいていは7日以内で回復するとされています11)。

A

かかりつけ医か接種を受けた医療機関に相談してください。

ワクチン接種後の副反応は、たいていは数日以内に回復します11)。しかし、症状が重かったり不安を感じたりしたときは、かかりつけ医や接種を受けた医療機関に相談しましょう6)。

A

まずは様子を見て、長引く場合はかかりつけ医や接種を受けた医療機関を受診しましょう。

水分を十分に摂り、市販の解熱鎮痛剤を服用するなどして様子を見てください。ワクチン接種後2日間以上熱が下がらなかった場合は、かかりつけ医や接種を受けた医療機関を受診してください6)。

A

痛みが激しかったり長引いたりした場合は、かかりつけ医や接種を受けた医療機関を受診してください。

接種した部位などの痛みは、数日のうちに回復していきます。市販の解熱鎮痛薬を服用しながら様子を見てください。症状が重い場合や長く続く場合は、かかりつけ医や接種を受けた医療機関を受診してください6)。

ワクチンを接種できる場所と申込方法

A

お住まいの市区町村の医療機関などで接種できます。

定期接種の場合、各自治体が指定する医療機関などで接種できます8)。申し込みの方法は各自治体により異なる場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

定期接種以外で接種する場合は、任意接種となります。各自治体の指定などを考慮する必要はありませんので、接種を受けたい医療機関に直接連絡しましょう。

A

医療機関などにお問い合わせください。

医療機関によって、新型コロナワクチンの取り扱いの有無や種類は異なります。新型コロナワクチンの種類についてご希望がある場合は、各医療機関にお問い合わせください。

A

本人確認書類、おくすり手帳を持参してください。

マイナンバーカード、運転免許証など、本人の氏名・生年月日・現住所が確認できる公的書類が必要です。各自治体により異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください8)。

また、おくすり手帳も持参しましょう。特に持病のある方は、予診で飲んでいる薬などを確認するときに必要です。

-

1)

-

2)

-

3)

-

4)

-

5)

-

6)

-

7)

-

8)

-

9)

-

10)

-

11)

-

12)

2025年8月20日閲覧

同じタグの記事